Auf Flores in Labuan Bajo angekommen, war ich erstmal orientierungslos. Es war Nacht und dunkel. Das hat die Nacht so an sich. Kurz zuvor hatte ich mein Hostelbett in einem Wasweißichwieviel-Bett-Zimmer gecancelt, da kein Late-Check-In möglich war. Mittlerweile war es auch nicht mehr Late. Es war wieder Early. Nach diesen Strapazen war ich für alles bereit. Vor allem aber mehr Geld in die Hand zu nehmen, um die Enjoyments eines eigenen Zimmers entgegenzunehmen. Ein halbwegs bezahlbares Zimmer (auf Flores kippte leider das Preis-Leistungsverhältnis) fand ich in einem Homestay etwas außerhalb Downtowns. Ich hatte mit dem Boss abgemacht, dass er mich von der Fähre abholt. Auch Mitten in der Nacht. Das sagte er mir mit der Überzeugungskraft einer übriggebliebenen Scheibe Jagdwurst vom Abendbrottisch eines orthodoxen Jugendfreizeitheims. Ich ahnte Unheil. Ich wartete also im Hafen zwischen ominösen Gestalten auf Irgendetwas, was so aussah mich mitzunehmen. Irgendwann kam ein Pick Up um die Ecke, der mir mit seinem Indo-Englisch zusicherte vom Hotel zu sein. Ich stieg ein. Nach kurzer Zeit merkte ich, dass er niemals zum Hotel fahren würde. Ich schmiss meinen Instinkt mit Karacho in die Waagschale und forderte ihn mit meiner mittlerweile nach Trockenshampoo klingenden Stimme sehr bestimmt zum Anhalten auf. Das war eine Niete. Ich ging zu Fuß zurück zum Hafen und wartete weiter. Noch keine Spur. Ich benutzte das Hafenklo. Da war mal wieder nichts Gutes vorzufinden. Klo, Nasezuhalten, Ekel, Luft holen, Spiegelblick, Hände waschen und dann fädelt man sich wieder ein. Je müder ich wurde, desto eintöniger waren meine Gedanken. Und dann nach 45min Warten kam endlich der vertrauenswürdige Pick Up des Hotels. Ein neues Chapter konnte beginnen.

Nach einer ausgiebigen Schlafphase zog ich von meinem privaten Hotelzimmer, das meinen leidlichen Körper reanimiert und die Hornhaut von meinen Membranen wieder freigehobelt hat, in das Hostel. Ich brauchte soziale Kontakte und einen Plan. Das Hostel lag auf einen Hügel mit einem sensationellen Ausblick auf die Bucht und war sehr gesellig. Gleich habe ich Menschen aus aller Welt kennengelernt, die alkoholische Getränke als trojanisches Pferd nutzten, um die Kontaktaufnahme zu vereinfachen. Auf das Pferd bin ich gerne aufgesprungen.

Am nächsten Tag ging es auf eine spektakuläre 2-tägige Tour mit einem klapprigen Boot nach Rinca und Komodo Island zu den größten Echsen der Welt. Wir waren sieben Drachentöter. Zwei Sulawesi, zwei Engländer, ein Holländer, eine Polin und ich als Deutsche. Die indonesischen Touristen aus Sulawesi waren unauffällig, aber gefühlt lebensnotwendig für uns restliche Europäer an Bord, da die Crew kein Wort Englisch konnte. Joe aus Liverpool muss man sich dagegen wie den zertifizierten Engländer vorstellen: Höflich, interessiert, aufgeschlossen und immer mit einer imaginären Tasse Earl Grey am Schlund. Bogna aus Warschau brachte mich dazu, meine sorgsam gehüteten Klischeevorstellungen über unsere polnischen Mitbürger teilzurevidieren. Sie war eine schwierige Persönlichkeit mit vielen Ecken und Kanten, wobei die Ecken eine konträre Mischung aus angenehm rund und gefährlich spitz waren. Wenn sie von ihrem Leben erzählte (und sie erzählte viel) leuchtete sie auf, die Parallelität der Universen: Eine allgemeine Angeberei kulminiert in der heißen Story. Die Quersumme Sensibilität setzte sich bei ihr oft zu nicht immer gleichen Teilen aus Empfindlichkeit und Empfindsamkeit zusammen. Ich hörte zu, nickte und bestätigte sie in ihrer Selbstbestätigung. Irgendwie hat sie mich mit ihrer Art gleichzeitig aufgeregt, aber auch angenehm unterhalten. Ich mochte sie. Zu Rachel aus London und Keineahnungmehrwieerheißt aus Irgendwo-In-Holland hatten wir Anderen keinen dauerhaften Zugang. Das störte mich wenig, denn die verzweifelte Selbstgerechtigkeit von Rachel hat mich zum Teil echt ratlos gemacht. Vor allem, weil sie so dickhodig daher kam. Sie war so eine Art Frau, die das religiöse Tuwort „sündigen“ im Zusammenhang mit Schokoladenessen in dem Mund nahm. Ihren Verlobten hat Sie kürzlich an den Nagel gehängt, genauso wie ihren Job. Beides passte plötzlich nicht mehr zu ihrer Lebenskonzeptprothese. Immerhin war sie mit mehr Restwürde ausgestattet als die zahnersatzbedürftige Crew, die sich mäßig viel Mühe gab und in ihrem Hygieneempfinden in Unbeholfenheit unterging. Die Kochkünste waren ebenso auf geringem Niveau. Mein Mittag und Abendessen hatte immer eine überdurchschnittliche Tellerverweildauer. Fast zwei Stunden bot es diversen Insekten eine attraktive Landemöglichkeit. Aber das war nicht weiter schlimm. Ich war nicht hier um den kulinarischen, asiatischen Köstlichkeiten zu frönen: Ich wollte den Zauber dieser Region kennenlernen – und diesen machte uns die Bootscrew zugänglich. Also, so what?!

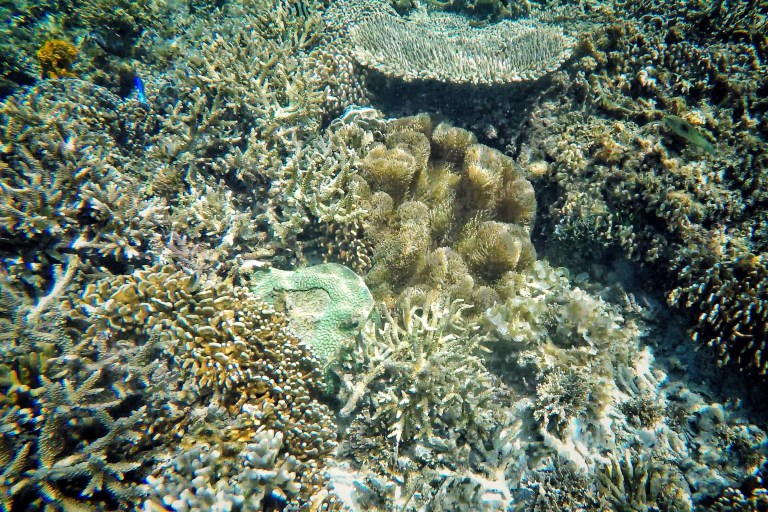

Unser erster Stop war direkt das Paradies: Kanawa Island. Hier hatten wir ein paar Stunden, um die Unterwasserwelt zu erkunden oder einfach den weißen Sand durch unsere Zehen rieseln zu lassen. Das Riff war sensationell. Im flachen, kristallklaren Wasser offenbarte sich eine Korallenwelt der 1st class. Kleine Clownsfische und tausende verschiedene Fischschwärme kreuzten meine Wege. Ich konnte nicht genug von diesem Anblick bekommen und war fast zwei Stunden nicht aus dem Wasser zu kriegen. Danach tuckerte das Boot weiter Richtung Pink Beach. Ein pinker Strand, der seinen Namen den angespülten rosanen Korallenstückchen zu verdanken hat. Auch hier tauchten wir in die Unterwasserwelt ein. Die Biodiversität rund um Komodo und Rinca ist erstaunlich. Komodo liegt im sogenannten Korallendreieck: Eines der Gebiete mit der größten Artenvielfalt im Meer. Auf dem Weg zum nächsten HotSpot konnte ich meinen Augen nicht trauen. Vom Boot aus sahen wir drei riesige schwarze Schatten im Wasser gleiten. Plötzlich wurde alles hektisch. „Go!“ „Go!“ „Now!“ Ohne viel nachzudenken zog ich meine Flossen und meine Taucherbrille über und sprang sanft ins Wasser. Der Anblick überforderte mich anfangs. Nicht mal zwei Meter von mir entfernt kreisten drei gigantische schwarze Mantas mit einem Durchmesser von bis zu vier Metern ihre Wege. Es war ein unfassbarer Moment der Ruhe und Schönheit.

Abends tuckerten wir zu einer kleinen, friedlichen Bucht. Hier warteten wir auf einen Fledermausschwarm, der mit dem Untergehen der Sonne das Weite suchte. Nach zwei geselligen Bintang schlugen wir unser Nachtlager auf dem Dach des Bootes auf. Ich deckte mich mit einer verwahrlosten Decke, die wahrscheinlich das letzte mal vor 5 Jahren gewaschen wurde, und einer der wundervollsten Sternendecken, die ich je gesehen habe, zu. Man liegt auf dem Dach des Bootes und schaut stundenlang in die Vergangenheit.

Am nächsten Morgen gab es sowas wie Frühstück. Danach ging es in den Jurassic Park: Komodo Island. Der Nationalpark Komodo wurde 1980 als Schutzgebiet für Komodowarane gegründet. Mit Maximallängen von drei bis vier Metern und bei einem Gewicht von über 70 kg ist der Komodowaran die größte gegenwärtig lebende Echse der Welt. Man darf die Insel nicht ohne Ranger erkunden, da die Drachen nicht ungefährlich sind. Neben den Echsen präsentieren sich auf der Insel auch Affen, Wasserbüffel, Hirsche und seltene Vogelarten im heißen Gewand.

Hier kommen ein paar Fun Facts über die Shootingstars der Insel:

- Komodowarane sind giftig. Die Drachen besitzen einen hellrötlichen Speichel, der um die 50 verschiedene Bakterienarten beinhaltet. Nur ein Biss reicht aus, um das Blut seiner Beute zu vergiften. Lange ging man davon aus, dass die Bakterien an sich der „dead shot” sind. Aber neuste Experimente zeigen, dass im Speichel noch ein tödliches Gift enthalten ist. Dieser nasty Speichel-Cocktail senkt in kürzester Zeit den Blutdruck rapide herab, das Blut gerinnt unnatürlich und führt bei der offenen Wunde zu extremen Blutverlusten, massiven Gewebeschäden und entsetzlichen Schmerzen. Auch für Menschen kann das gefährlich werden. In den letzten 40 Jahren sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen und viele verletzt worden.

- Komodowarane können Beute machen, die 80% ihres eigenen Körpergewichts übersteigt. So sind sie beispielsweise fähig Wildschweine, Hirsche und Wasserbüffel zu reißen. Entkommt das Tier, folgen die Warane der schwerverletzten Beute tagelang bis sie dem Gift erliegen und der Komodo endlich in Ruhe zu Abend essen kann.

- Aber oftmals sind die Warane viel zu faul, um selbst zu jagen. Stattdessen sind sie groß im Grabraub-Business tätig oder bedienen sich Aas, welches sie mit ihrer Zunge, die aussieht wie eine Pommesforke, locker aus 8 Kilometern riechen können. Diese Vorlieben haben zur Folge, dass die Menschen auf Komodo ihre Verstorbenen nicht mehr unter sandiger Erde beerdigen, sondern zum Schutz in Tonerde unter riesigen Steinen.

- Komodowarane sind alles andere als picky, wenn es ums Essen geht. Es ist ja schon verrückt, dass die Weibchen nicht auf einen potentiellen Anwärter warten müssen. Sie können sich auch ohne Hilfe des männlichen Geschlechts fortpflanzen. Was aber weniger inspirierend ist: Warane snacken in Zeiten von Nahrungsknappheit tatsächlich ihre eigenen Babies weg. Daher flüchten viele Youngster direkt nach der Geburt auf umliegende Bäume und verbringen hier ihre Kindheit bis sie sich selbst verteidigen können.

- Neben den fiesen Grabraubaktionen, Kindsmorden, Kannibalismus und weiteren Grausamkeiten haben Komodowarane auch eine softe Seite. Denn überraschender Weise haben Forscher herausgefunden, dass diejenigen Echsen, die an Menschen und Zivilisation gewöhnt sind, auch Spielverhalten zeigen.

- Komodowarane besitzen die Laktatwerte von Usain Bolt. Die Drachen sind ein einziger Muskel und können von jetzt auf gleich in den fünften Gang des Bugatti Zero schalten. Gleiches Speedverhalten gilt für die Fortbewegung im Wasser. Denn der Allrounder ist zudem ein exzellenter Schwimmer.

Nach dem Besuch von Komodo folgte das Übersetzen auf die Insel Rinca, um weitere Drachen zu sehen. Hier ereilte uns die Nachricht, dass ein Tourist auf Komodo, wo wir noch vor ein paar Stunden waren, seit 20 Jahren wieder von einem Waran angegriffen und schwer verletzt wurde. Die Aufregung war groß, internationale Medien berichteten über das Hot Topic. Wir fuhren mit gemischten Gefühlen weiter und besuchten noch die Insel Padar, auf der wir in der heißesten Mittagssonne die schroffen Klippen zum Gipfel getrekked sind: Ein phänomenaler, urzeitlicher Ausblick.

Nach zwei Tagen purem Zauber sind wir am späten Nachmittag wieder im Hafen von Labuan Bajo angekommen. Die darauffolgende Dusche im Hostel war ein gelungenes Refreshment und unser authentisches Abendbrot mit den Locals am Fischhafen ein kulinarisches Schaumbad. Abends haben Bogna, Joe und ich beschlossen zusammen ein weiteres Abenteuer in Angriff zu nehmen. Wir hatten alle das gleiche Ziel: Wae Rebo – ein altes, traditionelles Dorf in der Provinz Manggarai im Westen von Flores. Es liegt auf einer idyllischen Hochebene, umgeben von einer eindrucksvollen Berglandschaft und ist nur über eine 3-4 stündige, steile Wanderung erreichbar. Am nächsten Morgen warteten wir nervös auf unseren Fahrer, der uns zum Startpunkt der Wanderung bringen sollte. Wir wussten alle, dass in Indonesien das Wort Verbindlichkeit ein Witz oder Sozialismus ist. Er tauchte schließlich auf und nach 4h kurvenreicher Fahrt sowie 4h schweißtreibenden Hike konnten wir in der Dämmerung endlich einen ersten Blick auf Wae Rebo und dem im Kreis angelegten Spitzhäusern erhaschen, die von Wolken und vom Licht der untergehenden Sonne umschmeichelt wurden.

Die runde, konische Form der Häuser wurde in traditioneller Art und Weise renoviert. Ich als Fremde assoziierte beim Anblick der Gebäude eine Mischung aus Legebatterie und Dornröschen-Massengrab. Das massive Dach, hergestellt aus Palmblatt-Streifen, wird von einem zentralen, hölzernen Pfosten gestützt. Das Zeremonien- oder Haupthaus, das größer ist als die anderen, beherbergt eine Feuerstelle in der Mitte des Hauses und die heiligen Trommeln und Gongs. Acht Familien, die alle von dem gleichen Vorfahren abstammen, leben hier unter einem Dach. Dieser Aufbau symbolisiert die Einheit des Clans. Die heiligen Instrumente sind dabei das Medium, um mit den Vorfahren zu kommunizieren.

Kommt man als Besucher in das Dorf, hat man zwei Pflichten zu erfüllen:

- Am Dorfeingang befindet sich ein angeschnittenes Bambusrohr, das bei Schütteln quälende Geräusche macht und für die Dorfbewohner als Ankündigung von Gästen dient. Also, ohne Klingeln kein Eintritt.

- Nach Betreten des Dorfes muss jeder Gast sich im Haupthaus den direkten Nachfahren des Dorfgründers vorstellen und einen kleinen Betrag in die Dorfkasse spenden.

Nach Pflichterfüllung konnten wir uns ins Dorfleben stürzen, den Frauen beim Kochen und den Männern beim Popeln über die Schulter schauen, mit den Dorfältesten plaudern und mit den Kindern Fußballspielen. Man nahm plötzlich im manchmal nicht akzeptablen Ausmaß am Leben der anderen teil. Rülpsen, sprechen, riechen, knistern, schnarchen, rauchen, schlürfen, räuspern, reinigendes Entleeren verschiedener Körperöffnungen – jede Existenz-Fußnote des Dorfes wurde uns drei Touristen zur zwangsläufigen Kenntnisnahme offengelegt.

Eines der Häuser ist als Besucherhaus ausgebaut worden. Im Kreis angeordnet findet man etwa 30 Schlafmatten. Einer der Dorfbewohner bot uns abends noch literweise selbstangebauten Kaffee an, dessen Einschenken ihm bei Kerzenschein eine sinnstiftende, ja, beinahe religiöse Note verlieh. Der Kaffee hatte gänzlich nichts mit der würdelosen, nichtschmeckenden Plörre in Labuan Bajo gemein, die nach drei Minuten nach Nichts mit Erde schmeckt. Ich rührte den Kaffee bis mir schwindelig wurde, erduldete das Nachschenken eine Stunde lang und schöpfte dabei jede Zerstreuungsoption demutsvoll aus. Später am Abend aßen wir noch in geselliger Runde mit ein paar unfassbar freundlichen Frauen aus Jakarta, die auch den langen Weg auf sich genommen haben, bis wir trotz erhöhten Koffeinspiegel sanft ins Dreamland weggedriftet sind.

Am nächsten Morgen nach einer Dusche im Bachlauf und einer Yogasession im vernebelten Morgengrauen auf dem Dorfplatz wurde uns noch eine kleine Führung zuteil: Krankenzimmer, Bibliothek, Wohnhäuser. Zudem halfen wir beim Daily Business: Kaffeebohnen stampfen und Zimtrinde trocknen. Nachdem ich noch Tonnen von Kaffee und riesige, 1m-lange Zimtstangen eingesackt habe, brachen wir zum Rückweg auf.

Ich hatte nun noch zwei Nächte auf Flores und entschied mich aus dem Backpacker Business zurückzuziehen. Bei Ankunft am Abend in Labuan Bajo aßen wir noch routiniert zusammen frischen Fisch am Hafen. Danach ließ ich mich in mein privates Zimmer fahren, das mich schon am Beginn meiner Reise so wunderbar aufgepäppelt hat. Wäre ich wieder ins Hostel gefahren, hätte ich wieder neue Leute kennengelernt und wäre nicht zur Ruhe gekommen. Ich wollte den letzten Tag auf Flores allein sein und nur für mich haben.

Am nächsten Morgen habe ich den Boss gefragt, wo es schön ist. Diese einfache Frage hat ihn maximal ins Schwitzen gebracht, aber nach kurzem Überlegen hat er mich mit dem Roller an einem 5km entfernten Strand außerhalb von Labuan Bajo abgesetzt. Hier verbrachte ich den Tag. Am Strand ging ich spazieren und fühlte mich wie in einem Werbefilm für Lebensversicherungen, fehlte nur noch das sinnierende Flache-Steine-Über-Die-Wasseroberfläche-Flitschen. Stundenlang durchsuchte ich den Strand so abwechslungsreich nach Steinen, Muscheln, Holz, Müll, ja alles denkbare an Materialen. Das Meer hatte die Gegenstände aufgenommen, bearbeitet, gereinigt, mit Algenschaum verschmutzt, ausgeschieden, und jetzt lagen sie wie ein langgezogener Flohmarkt am Strand aus und man konnte sich etwas aussuchen. Ich verbrachte einige Zeit damit die Absender zu erraten, alles war denkbar, die ganze Welt verdächtig. Das Strandgut was ich sammelte, machte mich für den Moment froh. Was ich nicht mitnahm, nahm das Meer wieder auf und bot es später einem anderen Strand an.

Ich flog zurück nach Jakarta zu dem Ehepaar, welches mich am Anfang meiner Indonesienreise liebevoll aufgenommen hatte. Die nächsten 2 Tage wühlte ich noch das ein oder andere Mal in irgendeiner Mall nach Irgendetwas und versuchte ansonsten zu reflektieren, was da eigentlich die letzten 5 Monate passiert ist. Mit mir, mit der Welt um mich herum. Ich versuchte einen klaren Gedanken zu fassen und überlegte, wie ich mich in Deutschland wieder einfädeln soll. Klar waren meine Überlegungen bei Weitem nicht, eher fetzenartig tauchten sie im Chaos von Jakarta auf, wunken kurz und verschwanden im Abgasnebel der nächsten Autolawine im Nichts. Abends dachte mich fest in einen Gedanken, zog Schleifen drumherum und hatte damit gut zutun. Kreiste in Hochgeschwindigkeit und verpasste immer die weiterführende Abzweigung, ähnlich wie bei einem Hallen-Radrennen, wo das Zielschild nur die Rückseite des Startschildes ist und man nie ankommt, nur irgendwann erschöpft stehen bleibt.

Mit dem Betreten des internationalen Flughafens erlangte ich schlagartig Trittsicherheit zurück. Das Wiedererkennen von Zeichen, Vorgängen und Regeln freute mich so sehr, dass ich meine Umgebung mit übermäßiger Freundlichkeit bedachte, mich für alles zehnmal bedankte und allen Menschen, die mich der Heimat näher brachten, praktisch einen Lifetime-Award verlieh, auch wenn sie mir noch eine Sicherheitsgebühr abknöpften oder hart mit dem Metalldetektor abbürsteten. Im Flugzeug angekommen, legten sich die anderen Fluggäste ihre aufgeblasene Ringe um den Hals und ließen sich vom Bordprogramm hypnotisieren. Ich hingegen schaute auf den Navigationsmonitor, der mich fortlaufend informierte über:

- Geschwindigkeit

- Außentemperatur

- Höhe

- Zurückgelegte Flugstrecke

- Verbleibende Flugstrecke

- Verbleibende Flugzeit

Je größer die Zahl hinter Punkt 4 war und je kleiner die Zahlen hinter Punkt 5 und 6 wurden, desto euphorischer wurde ich. Ein 17-stündiger Countdown – Dem zuzuschauen, war wie eine Woody Allen-Filmnacht, man wollte keine Sekunde verpassen. Nur wenn die Stewardessen, die abwechselnd mit Getränken, Duty-Free-Waren oder die im Flugpreis inbegriffenen, mit kulinarischen Unverschämtheiten beladenen Rollwagen durch die Gänge schoben, reckte ich kurz den Kopf.

Und dann war es endlich soweit: Sweet Germany. Back in the game. Ich bin gelandet. Euphorisch pochte das Blut in meinen Adern, mein Herz hüpfte wie ein Flummiball. Hüpfend zog es mich dann von der Passkontrolle zum Kofferband. Jeder Schritt eine Verbeugung vor mir selbst. Am Kofferband endete das kollektive Ausgeliefertsein, das für die Dauer des Fluges das Leben der Passagiere gleichgeschaltet hatte. Alle hatten zur gleichen Zeit gegessen, zur gleichen Zeit verdaut, zollfrei eingekauft und den gleichen Film sehen können, beim selben Luftloch HUCH gedacht, und im Falle eines Absturzes hätten wir gemeinsam die Schwimmwesten angelegt und wären ungefähr gleichzeitig gestorben. Am Kofferband tat man ein letztes Mal dasselbe, warten nämlich, und danach würden wir wieder Unterschiedliches erleben.

Die erste Unterschiedlichkeit, die ich zu allen anderen erlebte: Ihr Koffer war da. Meiner nicht. Demütig musste ich zum Schalter schlurfen. Mein Herz hüpfte nun nur noch wie ein träger Medizinball. Die Lufthansa-Mitarbeiterin hatte ihr Mitgefühl für mich gut dosiert. Wie Ärzte auch, sagte sie nicht: Das sieht nicht gut aus, sondern deutete Trost, Heilung und Perspektive an und wenn es auch gelogen war, behauptet, das kriegen wir wieder hin. Der Leidende neigt dazu seine Verzweiflung für einmalig zu halten, den Härtegrad seines Problems als außerordentlich einzustufen. Deshalb benötigt er Hilfe bei der Einordnung des ihm Widerfahrenen. Berufe, die das Leid anderer verwalten, bedingen eine gewisse Abgeklärtheit. Die Dame ging zu ihrem Computer – gelenkig wie eine Krabbe. Doch sie konnte meinen Koffer offensichtlich nicht genau orten und log “Der muss noch in Singapur sein”. Daraufhin nannte sie irgendeine, mit ziemlicher Sicherheit frei-erfundene Prozentzahl im Neunzigerbereich. “Keine Sorge, das Allermeiste träfe spätestens am nächsten Tag ein und es würde einen sogar nach Hause gebracht.” Service, na klar. Da ich hauptberuflich Skeptiker bin, erkundigte ich mich vorsichthalber gleich nach den paar Prozenten, die die Differenz ausmachten zwischen Hundert und der so gutgemeint ausgedachten Neunerdezimale. Nach einer kurzen Befragung endete unsere Unterhaltung mit der Frage, ob ich etwas Prägnantes im Gepäck habe, wodurch sich der Rucksack im Zweifel als meiner identifizieren lässt.

…Ja klar, meterlange Zimtstangen.

Der Rucksack mit Zimt wurde mir zwei Tage später zugeschickt. Die Neunerdezimale ist aufgegangen.

Schön, wieder zuhause zu sein.